最近、初七日の法要の後、故人のこれからのスケジュールと称してお話をしています。

ものの本(『死後の裁き』大和出版社)によりますと、初七日が済むと、まず三途の川を渡ります。川幅は四十由旬(ゆじゅん)(由旬は距離の単位で、一由旬は牛車の一日の行程ともいう)もあり、三途の川と呼ぶ理由は、この川には三つの渡しがあるからです。

上にある渡しは「浅水瀬」(せんすいせ)と呼び、ここは浅くて水が膝を越えず、罪の軽い者が渡るところです。中央の渡しは「橋渡」(きょうと)と呼び、金銀・七宝の橋が架かり、善人だけが渡ることができます。

下の渡しは「強深瀬」(きょうじんせ)といいい、悪人だけが渡ります。強深瀬の流れは矢が飛ぶように速く、大山のような波が荒れ狂い、波の中にはいろいろな毒蛇がいて、溺れる罪人を責めては食らいつくのです。上流からは大きな岩石が流れてきて、罪人の五体を粉々に打ち砕きます。罪人は死ぬとすぐ生き返り、生き返ればまた打ち砕かれます。水の底に沈みかけると、大蛇が口を開いて襲いかかり、浮かぼうとすれば、鬼の大将である夜叉が弓で射ます。一瞬の安らぎもあたえられず、このような責苦(せめく)を七日七夜受けて、向こう岸にたどり着くのです。罪の重い者ほど、三途の川における責めはきびしく、権力・物欲・情欲・恨み・ねたみ・そねみ・怒り・愚痴等によって自己中心に生きた者ほど、この川を渡るのは過酷なのです。

あの世には生前の社会的地位や財産を持ち込むことはできません。通用するものは生前に積んだご自身の功徳と遺族の唱えるお題目の力だけです。お互いに「強深瀬」だけは渡りたくないものですね。

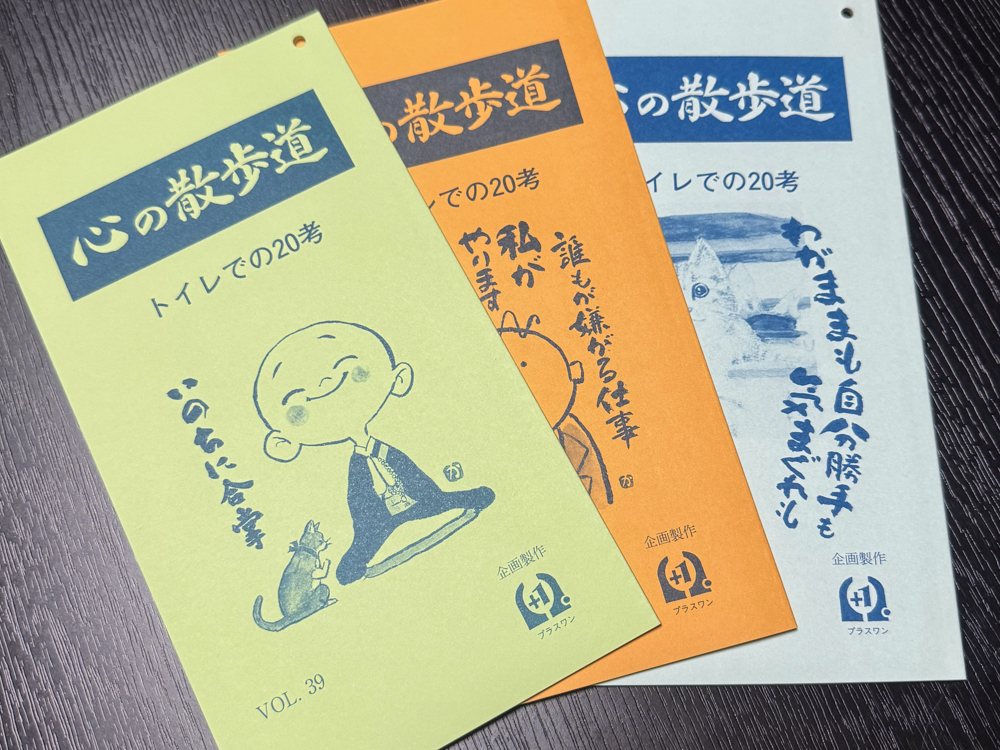

心の散歩道 VOL.14(平成11年)より

コメント