ものの本(『死後の裁き』大和出版社)によりますと、三途の川を渡ると、その岸の上に衣領樹という大きな木があり、木の上には懸衣翁(けんえおう)という鬼、木の下には懸衣嫗(けんえう)(奪衣婆ともいう)という鬼が待ちかまえているそうです。懸衣嫗は岸辺にたどりついた人の着物をはぎとり、木の上の鬼に渡し、その着物を木の枝にかけるのです。罪の軽量によって、枝のたわみが異なるというのです。

仏教的にはこの着物をはぎ取られるということは、生前の権力・欲・執着心をすべて捨て去ると考えられます。

懸衣嫗に着物をとられた人は二七日忌の裁きを受けます。

「おまえは生存中にどのような善根をほどこし、どれほどの功徳を積んだかをすぐに申してみよ!」

しかし、罪人には答えるべきことがありません。今さらのように悔恨の念にかられ、深い悲しみに襲われることになります。

次の三七日忌では、倶生神という二神が現れ、生前の罪状をすべて読み上げます。倶生神は、人が生まれたときから常に左右の肩の上にあって、その人を守護するとともに、その人の一生の間に行った善悪をすべて記録するのです。

このように七日ごとに責められ、裁きを受けるのです。このときに残された家族や縁者たちが追善をなせば、よい裁きを受けて罪人の苦しみは軽くなり、やがては成仏するのです。そして、その追善の功徳は亡き人に届くと同時に、追善を行った人も受けることは申すまでもありません。

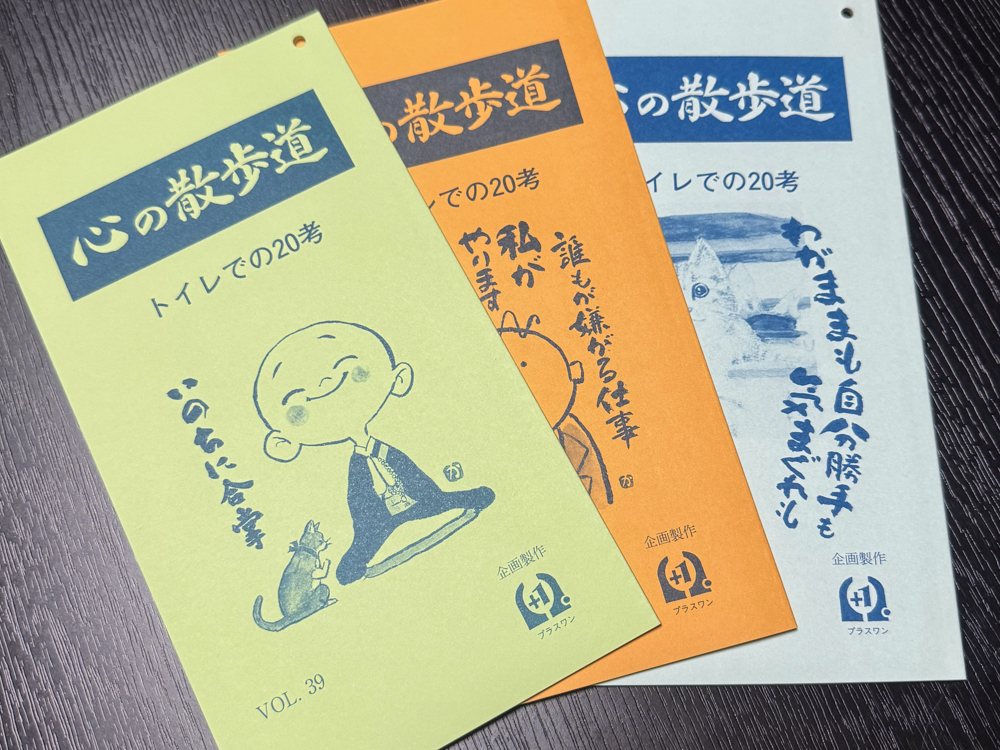

心の散歩道 VOL.15(平成12年)より

コメント